家庭教育丨14岁少年,玩游戏偷17万:关于网瘾,1000万父母都错了

2020-05-253449

有个读者留言,说她家5年级的神兽,在家上网课时,用她的手机玩网游,偷刷近5000元。

“我一个月工资也就两三千。”

她的银行卡没有开消费提醒,她和丈夫都要上班,只能留孩子一个人在家上网课。

相比5000元的损失,她更大的担忧,是已有了网瘾的孩子,日后一旦脱离掌控,就可能以更大的瘾,做出更疯狂的事儿。

现在,他偷刷老娘的银行卡,将来,谁知道他会不会抢银行?

这让我想起前两天前,微博上有个姐姐的求助:

她14岁的弟弟,正读初中。从过年到现在,利用上网课的机会,往各种各样的网游里充钱,竟然偷了父母高达17万元。

这个姐姐说,这些钱是父母贷款做小生意挣的,来得非常不容易。

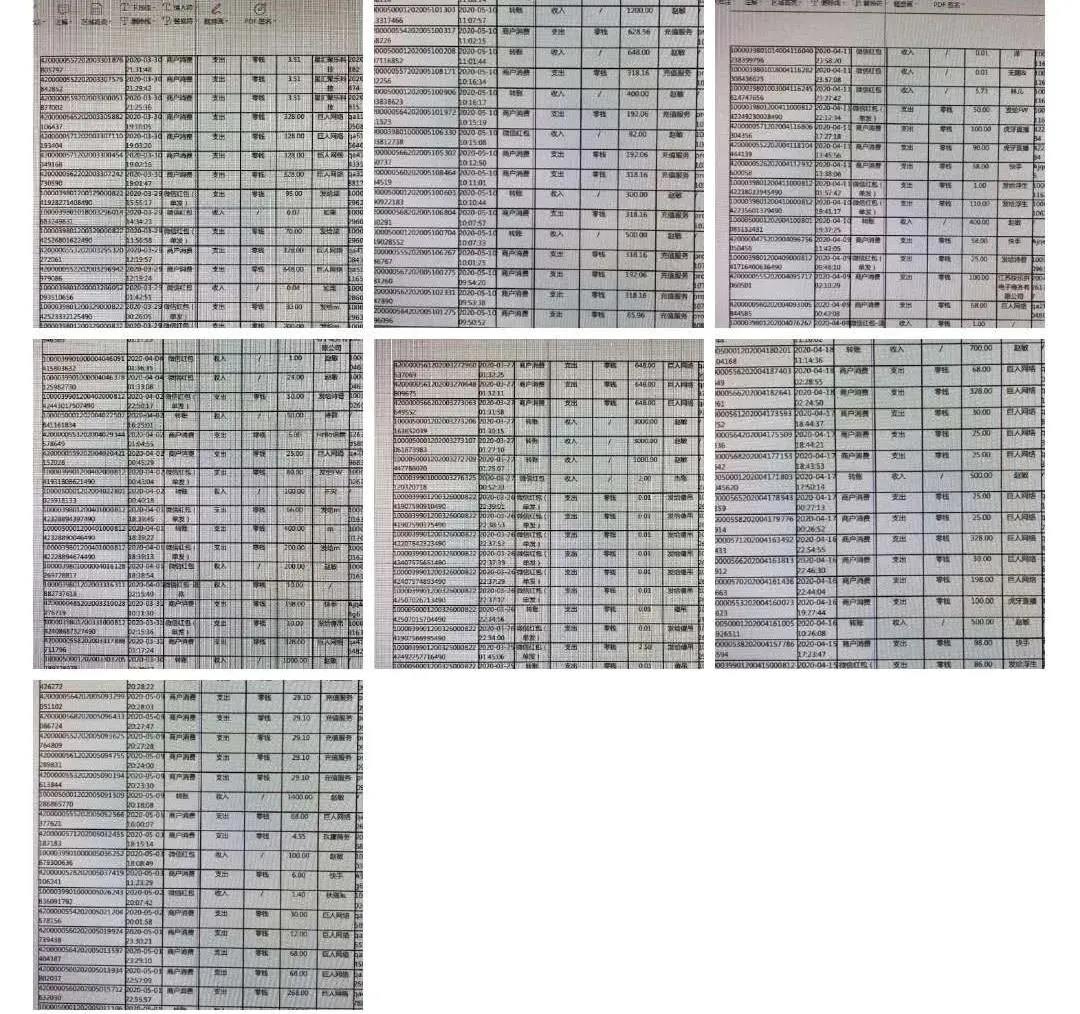

为证明自己所说的属实,她还贴出了7页转账记录——

这两个案例中,父母都没有开通银行消费提醒。这的确是疏忽大意,却不是根本性问题。

问题的根本是:

我们的孩子,为什么痴迷网络游戏?

一次次偷父母的血汗钱,一掷千金?

仅仅因为,孩子贪玩不懂感恩吗?

仅仅因为,网游商家没有良心吗?

仅仅因为,底层人家搬起砖头无法管你,放下砖头无法养你吗?

这里面,有着深层的问题。

这问题,是我们这代父母都要面对的。

下面的文字,就围绕此展开。

需要说明的是,它们不是鸡汤,少用情绪,读起来也未必轻松。

但看完的人,会有收益。

网瘾,是一种病吗?

网瘾,学名是“网络成瘾综合征”。

有调查数据显示,我们国家的中学生中,有18%的孩子,都有网瘾。

对此,我要旗帜鲜明地表达一下自己的立场:

我不赞同,给孩子贴上“网瘾”的标签后,从此认为他有病,然后把他归入不可救药的堕落一族。

有时候,标签,就是歧视,就是排斥,就是把孩子从我们身边推开,盲目断定他是个十恶不赦的怪胎。

为人父母,我们要看见的第一条是:

所有痴迷网游的孩子,都有心理问题。

而所有的心理问题,本质上都是关系的问题。

所以,解决孩子沉迷网游的问题,不是诋毁或殴打,或送到杨永信那儿,解决掉孩子。

而是,解决孩子周边的关系。

这一切关系中,最最重要的,恰是孩子和父母的关系。

沉迷,是在找什么?

儿童心理学中,有句广为流传的认知:

所有儿童的问题,都是关系问题。

是的,所有。

用这个认知,去观察沉迷网游的少年,不难得出这样一个结论:

所有沉迷网游的少年,和父母的关系都有问题。

孩子没有从父母那里,获得每个人成长中,最该得到的两个礼物:归属感,和确认自己的重要性。

他不知道自己在父母那里是否重要,或者他已经确认自己在父母那里不重要;他无法从真实的家庭氛围里,感受到爱和包容;他睁开眼看见的就是父母麻木冰冷的脸,或者是远在他乡的父母模糊抽象的脸。

那么,在网络如此普及的今天,他会沉迷网游,借此寻找“精神上的父母”。

因为,他渴望去虚拟世界里,和某种事物建立强韧链接,感受那种被需要、被惦记、被关注、被肯定的满足感。

网游本身的诱惑性和刺激性,会给他加倍的体验。

沉迷,一再沉迷,反复沉迷,就成了他孤独的救命稻草。

控制,到底有用吗?

发现孩子沉迷游戏后,100个家长,99个的做法,是控制:

没收手机,掐断网络,实施监控,在反复说教中,不停给灌输给孩子“玩游戏是罪恶的”羞耻感。

不少家长甚至还通过哭诉、谴责、自残的情感绑架,用自己最糟糕最崩溃的一面,恐吓孩子,远离网络和游戏。

这些方法,有用吗?

从短期效果看,有用。

从长远目标看,没用。

为此,我举两个例子。

我有个亲戚,家庭富有,但孩子迷上网游。为此,她一气之下把家里两台电脑都送了人。

但12岁的少年,为上网,学会了逃学,学会了偷钱,学会了离家出走,学会了去黑网吧。

还有一个例子,是我之前采访中遇到的:

同一个班级的两个男生,经常聚到一起打游戏。父母们为了制伏他们,说服学校把他俩分到两个班级。

某个上学的清晨,两个少年约定,在校门口躲开家长的视线,偷偷溜出去上网。两天后,他们的尸体在郊区被发现。

深夜从黑网吧出来,他们遇见了彪悍的变态狂。歹徒把他们性侵后又杀害。

说这两个故事,绝非为吓唬人,而是为阐释这样的事实:

父母控制得了一时,控制不住一世。

当我们焦虑狂躁地控制孩子时,所传递的极大负能量,会让冲动鲁莽的少年,为了反控制,铤而走险地踏上不归路。

直至,我们追悔莫及。

恐惧,在害怕什么?

那么,面对孩子玩网游这件事,父母到底在恐惧什么?

作为一个家有神兽的老母亲,我个人最深的体会是:

我们大部分人都不反对孩子玩游戏,但我们每个人,都害怕孩子一旦玩起游戏,会毫无节制地一直玩下去。

没错,我们担忧的,是孩子的自控力。

准确地说,我们害怕孩子失控。

或者说,我们恐惧孩子的失控,让自己失控。

这恐惧,源自爱。

只是,这爱里,也有不经推敲的偏见。

假如,我们的孩子每天学习12个小时,我们不会给他贴上“学瘾”的标签,嘲笑打击他,反而以他为骄傲。

但,如果我们的孩子,每天玩2个小时的手机还停不下来,我们为什么会给他戴上“网瘾”帽子,羞辱他仇视他呢?

因为,我们的潜意识,还有世俗的驯化,让我们断定:学习是正确而积极的,游戏是错误而堕落的。

但,回忆我们自己的成长,在没有网络的年代,我们对电视、露天电影、玩弹珠、滚铁环的痴迷,还有至今想起童年忍不住嘴角上扬的沉醉,都会让我们察觉这样的真相:

我们都玩过游戏,但我们都没有疯掉。

不是吗?!

这其中一个重要的原因是:

那个年代,同样忙于生计、无暇顾及我们的父母,顶多认为孩子起早贪黑地疯玩,是调皮捣蛋,不会贴“上瘾”的标签,认为那是堕落,进而气急败坏。

所以,童年的我们,在玩这件事上,并没有强烈的羞耻感和负罪感。

对于一个孩子来说,不管是玩天然的游戏,还是玩网络游戏,都未必会毁了他,但对父母的愤怒产生的毒性羞耻感,却会。

想当然地认为网游堕落,并把偏见投射到孩子身上,才是我们这代父母,面对网络长大的孩子,最该反省的地方。

平衡,怎么才能做到?

那么,就此放任不管,让孩子敞开随便玩游戏?

当然不是。

倪萍提到儿子的成长时,说到这么一个细节:

她儿子有段时间,因为痴迷游戏,不愿去上学。倪萍说,好,你不要上学了,你就在家玩游戏。

孩子开心得不得了,晕天昏地玩下去。他不吃饭,不管他。他不睡觉,不管他。

作为妈妈,虽然倪萍心里也有一万个想管他的念头,但她知道,自己一旦管,就失败了。

几天之后,孩子主动把游戏机还给妈妈:“没什么意思,我还是去上学吧。”

上学后,儿子偶尔还会玩游戏,但不再痴迷。

他体验了那种彻底沉迷的触底体验,也发现妈妈不管自己也没多快乐,反而在“不好”的真实感受里,调试自己,回到现实,担起责任。

满足了,才不会匮乏。

得到过,才不会好奇。

所以,相比打压、控制、要挟、殴打,怎么结合自家实际,在学习和游戏之间,探索出一条平衡路,才是我们最该思考的问题。

解决这个问题,需要我们真正认识到:

父母改变了家庭关系的模式,关系中最幼小的那个人——孩子——才会真正持久地改变。

复盘,什么才是原点?

为改善家庭关系,我们有必要回到源头,把孩子沉迷游戏这件事,再复盘一遍:

在孩子成长中,我们没有给他充分的安全感,没有让他感受到被重视,也没有让他对我们形成信赖。

他失去了和我们的连接。

但人性渴望归属的本能,让他必须抓个什么,满足匮乏的内心。

游戏,就成了孩子心理上的妈妈。

发现孩子沉迷游戏,或有这样的苗头后,我们将这归因于手机的错、网游的错,武断地打压孩子,藏起手机,卸掉网游。

孩子在不被理解的孤独中,决定铤而走险。

他要么假装听话,背地里继续偷偷玩游戏。要么和我们公开宣战,偷钱或离家出走玩游戏。

我们在失控中,彻底站到孩子的对立面。

孩子在叛逆中,彻底站到学习的对立面。

所以,要想从源头上解决问题,父母必须改变自己。

归宿,要怎么做?

网络时代,没有人可以把孩子锁进真空里,永不接触网络。也没有人能监督孩子一辈子,从来不让他接触网游。

为人父母,我们终其一生,能做到的,其实不过两点:

●正视自己的问题,潜移默化中,用正能辐射孩子。

●看见孩子的需求,接纳靠近中,让孩子管理自己。

具体到孩子沉迷网游上,可以拆解如下:

①撕掉标签,让孩子拥有现实的妈妈。

沉迷网络的孩子,是在抓住网游这根救命稻草,向父母发出呐喊:

看见我,陪陪我,听我说,理解我,不要抛弃我,我是需要你的。

为生计辗转的父母们,有多少人能从孩子沉迷游戏的孤独身影里,懂得并做到:

对于孩子来说,最好的游戏,就是父母陪他做过的微末小事,走过的山水花田,见过的人情世故。

这些回到现实中,和人产生连接的真实欢畅的游戏,在孩子心头培植的坚韧向上的信念,藏着一个人未来的天地和奇迹。

现实关系的富足,才是真正的精神滋养,才是虔诚的信仰力量。

②放下诋毁,和孩子真诚地沟通。

比不让孩子玩游戏更让孩子伤心的,是诋毁或污名化孩子钟爱的东西。

因为孩子玩游戏,不少父母一怒之下摔了电脑和手机。

由于玩手机引发的孩子跳楼、自杀等一系列悲剧,也提醒我们:

这种借助家长权威的霸权和震慑,远比孩子沉迷游戏更恶劣。

网络,游戏,都是中性词。

贪玩,探索,才是小孩子。

父母对待网络和游戏,有多客观,某种程度上,孩子就有多自律——

慈悲的父母,如何看待万物,决定了他会如何看待孩子。

而父母对孩子的态度,又决定了孩子是站在对面,还是站在身边。

回想孩子沉迷游戏的过程,我们才是始作俑者。

所以,告诉总想玩手机的孩子,他的沉迷里,我们也负有很大责任。

我们承认之前的错误,用真正的改变,向孩子道歉,孩子才会在看见我们的诚意中,主动改变。

摒弃沉迷,我们需要从自身做起。

③不要去堵,和孩子签约遵守。

家庭是个讲爱的地方,爱需要耐心和方法。

根据孩子的学业,在保护视力的情况下,和孩子签约时间管理。

比如,每周两天可以玩游戏,一次可以玩20分钟。

或者每天写完作业,可以玩10分钟游戏。

规则就是合约,制定了就要遵守,不遵守就要惩戒。

怕就怕,家长面对自控差的孩子的死缠烂打,一次次没有原则,放开口子,让孩子自小就觉得,规则可以随意破坏,由此变得更加失控。

不管是哪种方法,真正做好,一直做下去,都不容易,都需毅力。

但,教育本来就没有捷径可言。

教育家苏霍姆林斯基说:

对于父母来说,没有时间教育孩子,就意味着没有时间做人。

为了孩子,家长要去做个人。

最后,对于那些不想改变自己,不想修复关系的父母,我还想再说一句:

如果没有更好的方法,就避免最糟的结果。

即便,你一时无法帮孩子戒掉沉迷,也该去善待你们之间的关系。

因为健康而稳定的关系,才是冷酷仙境和世界尽头里,不灭的希冀。