个人成长丨“医生……怎么治好同性恋?”

2020-07-139139

当下黑人问号脸。

没想到,查了大量资料后发现,「同性恋矫正」的需求非常普遍。

不少国家都有大大小小、主打不同治疗法的「同性恋治疗中心」。

收费从几百到几千,甚至几万不等。

不同套餐,供人选择。

而过去20年,他一直都在专注「治疗」同性恋。

这并非句号。

因为偏见与无知,「同性恋矫正」仍有许多信徒,相关机构依旧肆无忌惮地蔓延。

· 01 ·

当时,几乎所有人都认为同性恋是病。

而为了为“治愈”这种“病”,各种方法层出不穷。

奥地利的一位生理学家提出:

既然男同性恋是因雄性激素不足,而移植睾丸能壮阳,那用「移植睾丸」来治疗男同性恋,应该也可以!

但时代的局限无法让他意识到,这两个前提都是错的......

在1916年,他把一名死去的异性恋睾丸移植到一名同性恋身上。至于结果——

因为不可避免的排异反应,“患者”们提前结束了生命。

假设你经历了这一“治疗”,幸运地活下来,还撑到了40年代:

不好意思,等着你的还有「额叶切除手术」。

你可能要经历最土的手术法:

直接给头颅「凿个洞」,往前额叶皮质注入酒精。

也可能体会稍微温柔点的:把脑袋凿后,用空心针头把额前叶的几个区域组织一点点掏空。

至于后遗症,参考《飞越疯人院》的主角麦克:

迟钝、麻木、成了莫得灵魂的木头人。

要么坐牢,要么接受「同性恋治疗」。

在1952年,人工智能之父图灵就被迫选择了定期注射人工女性荷尔蒙。

放到现在,这方法有种更通俗易懂的名称:「化学阉割」。

经过一年的“治疗”,他无法正常勃起,胸部开始发育。

1954年,重度抑郁的图灵咬下毒苹果自杀,年仅41岁。

那个时代配不上他。

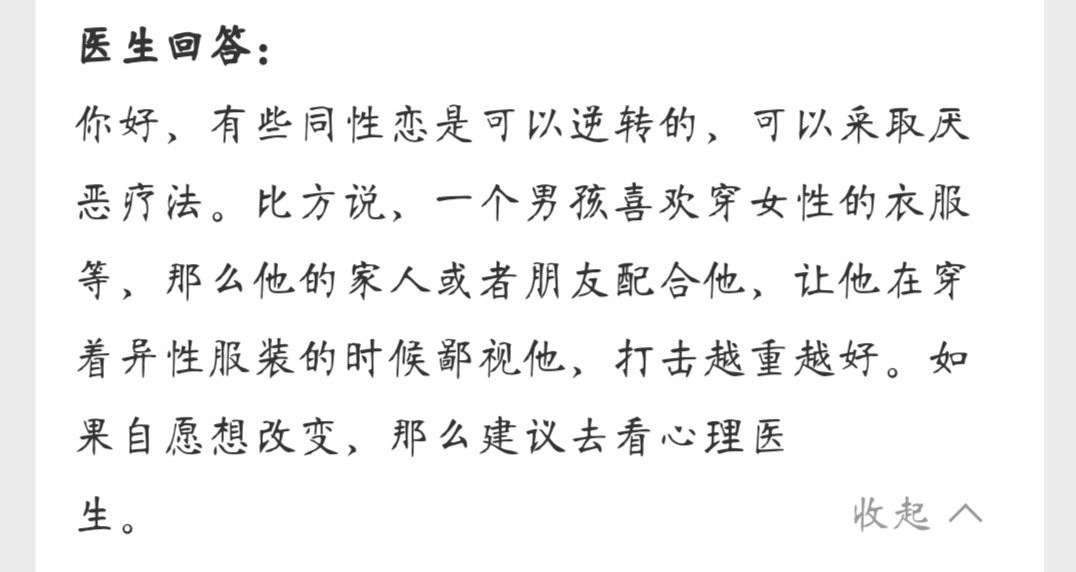

于是,「厌恶疗法」上场了。

要是你在澳洲,医生会给你注射吗啡让你感到恶心,此时向你展示同性照片,在你面前大声夸赞同性恋,同时不忘电击你。

如果你在美国,医生会给你放同性恋色情片,在你快到达高潮时电击你。

重复次数多了,你就不敢想了,甚至会出于恐惧,说自己已经“从同性恋变成异性恋”。

是不是惨无人道又可笑之极?

此刻,在脑中经历这些的你,也许会庆幸生在现在,庆幸那些已经远去。

但,真的如此吗?

· 02 ·

在厄瓜多尔,有200-300家左右、政府许可的「同性恋治疗所」。

几年前,一位名叫保拉的女摄影师,用6个月采访了一名女性受害者、亲自卧底治疗所。

恢复自由后,她通过一组照片复刻了当时的地狱生活——

黑暗的片段在世界其他地方同样存在——

在印度尼西亚,人们深信同性恋是因为被「邪恶女妖怪」附身,需要用鞭打、祈祷等行为来驱魔。

在全民憎恶同性恋的乌干达,2019年10月通过了「同性恋者死刑」法案。

同一片天空下,是截然不同的命运底色。

到了2020年,人类可以上天,入海,在外太空漫步。

但对同性恋的误解和歧视,却从没消散过。

如果说历史上许多对同性恋的「治疗」是因为医学不够发达、宗教渗透社会过多、对世界的平均认知不足。

那如今的「同性恋治疗」,又有多少是被恶意和欲望所催生出的行为?

· 03 ·

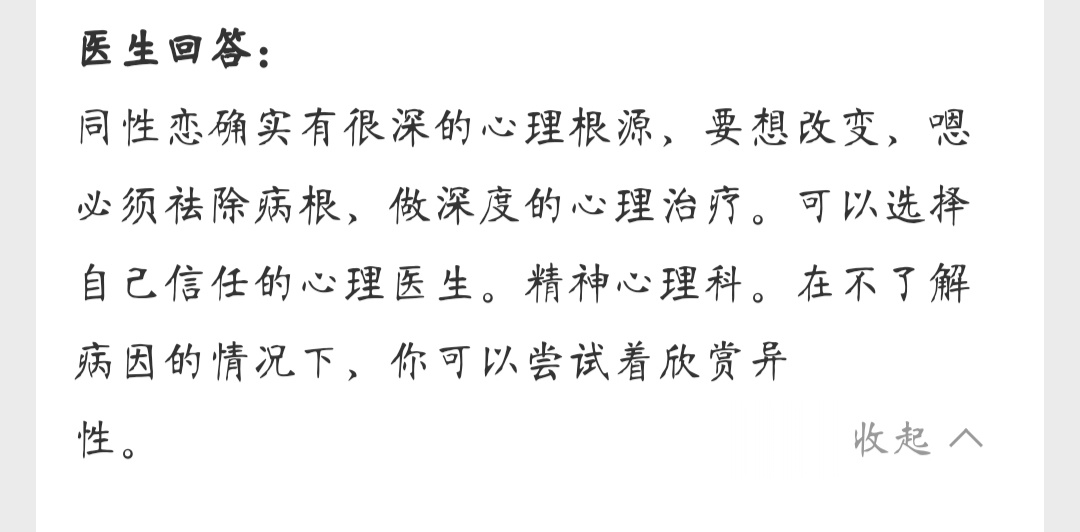

但据一份《中国可扭转「治疗」机构分布图》显示:截止2017年12月底,全国仍有112家医院与诊所在开展同性恋矫正治疗。

后经志愿者打电话和网络检索,一一排查,将数字确定为96家,其中不乏公立医院。治疗方法,包括但不限于电击、画符、催眠、卖性药。

2016年4月,《中国性科学》上发表的关于精神医师和心理咨询师对同性恋群体态度的研究发现,有36.2%的从业医师支持对同性恋的「扭转治疗」。法律和科学无法左右偏见。

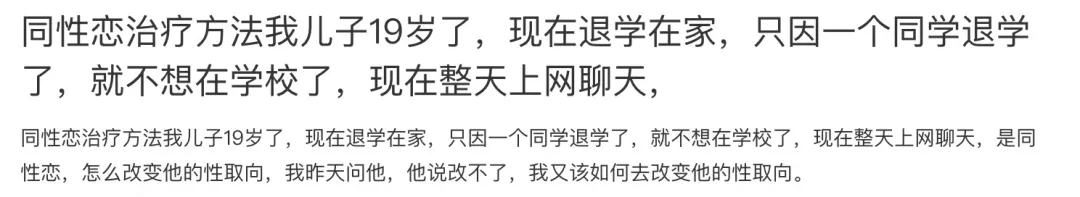

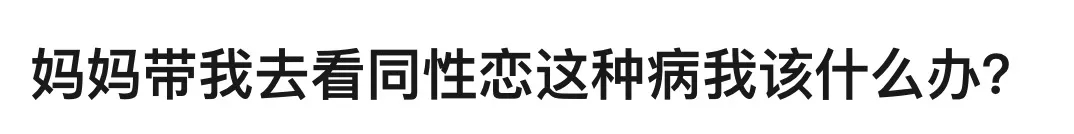

无数父母砸锅卖铁,也要让孩子变得「正常」。

而这种对于「正常」的社会期望,让很多同性恋走入异性婚姻,制造了更多婚姻的悲剧。

荒诞,扩散成了更大的荒诞。

能苛责他们的选择吗?

我们又有多少选择,是为了让自己和别人一样,保持「正常」?个体的悲剧往往投射社会的困境。

常识教育不足、性教育不足、传宗接代的主流社会期望,共同发酵出对同性恋等性少数群体的恶意。「同性恋矫正机构」,则将这些恶意给具象化地展现了出来。

没人知道,下一份恶意会发酵至何处。

也许是左撇子,也许是肥宅、也许是发色......

漫漫人生中,我们都有可能成为那个需被矫正的“奇怪个体”。

这篇文章也并非只是写给性少数,而是写给——

因为太温柔不像「男生」,而被霸凌的你;

因为穿喜欢的背心短裙,而遭遇「荡妇羞辱」的你;

因为追求梦想,而被评价「不切实际」的你;

因为不打算结婚,而被指责「不孝」的你;

......

这篇文章,是写给每个试图做自己的你。

坚持做自己,这并非易事。

有太多的人会说,“你好怪”,“你是错的”,“你不正常”,“你疯了”,“你有病”。

但正如尼克·凯夫在飞机呕吐袋上写的:你必须独自迈出第一步。

如果你还没有勇气,希望这篇文章能够给你一点力量。

更希望,你根本不需要这篇文章,也足够有力量活出自己。

去年,蔡依林凭借《玫瑰少年》拿到年度歌曲大奖后说:

“叶永志提醒了我,在任何情况下,我都有可能成为某种少数。所以我更要用同理心去爱我身边的人。这首歌献给那些曾经认为自己没有任何机会与选择的你。请你一定要记得选择你自己。”

*本文来源公众号:概率论(id:ilovexiaogai),150场社交实验,200篇有温度的内容,300万年轻人的聚集地。这可能是全宇宙最会玩的互动平台了➡️ 来这里,把孤单消灭。

下一篇: 做心理咨询有效果吗?