疫情下的邻里关系:有人从陌生到熟,有人买震楼器

余青悬2022-05-092820

在都市,由于快节奏的生活,隐私和边界感的增强,多数人更愿意在自己的居所,专注过自己的生活。疫情期间,对病毒与感染的恐惧让邻里产生戒备,但封控和隔离带来的物资紧缺、情绪焦灼,人们比从前更需要互助和连结。

邻居,第一次破冰

我住的公寓隔音很差。有次我早起外放听新闻,住在隔壁的邻居敲门投诉,说我大清早扰民要报警。隔着门,我不客气地回敬:您还是先打听多少分贝算扰民吧。

搬进这栋公寓楼,我的邻里关系变得冷淡。从前住在旧居民楼,邻里关系很好。楼下奶奶给我送饺子吃,我妈帮助楼里的孤寡老人打扫卫生。搬家后,我观察我们楼层,家家户户的房门错开,打开门只会看到墙,不会看到邻居。建筑师朋友告诉我,住宅楼设计者们不会考虑邻里之间,只会注重考虑住户的个人感受,甚至会尽量减少邻居的接触。而这次,还是因为觉得对方侵扰了自己的生活空间,我和邻居才“互动”了下。

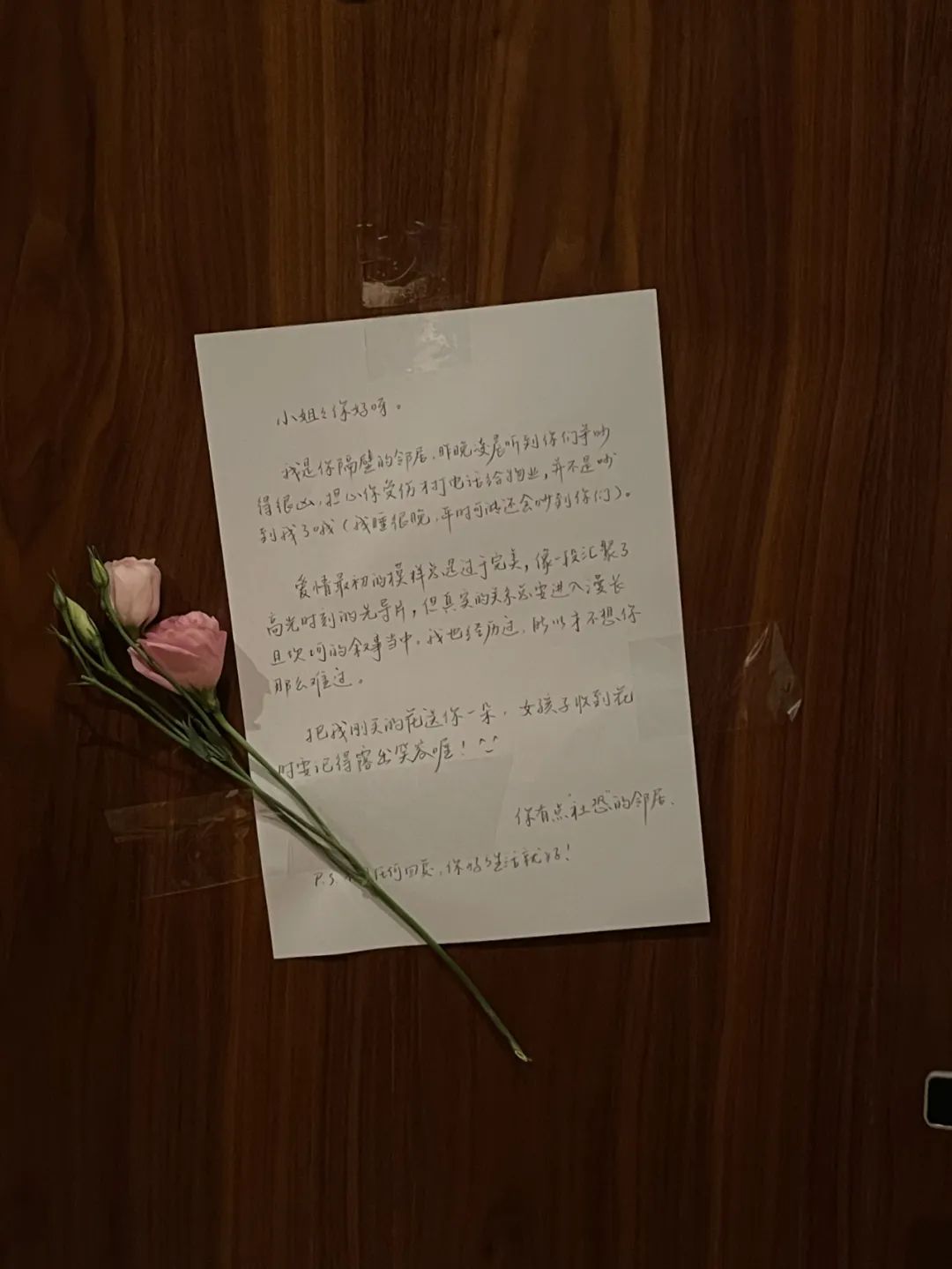

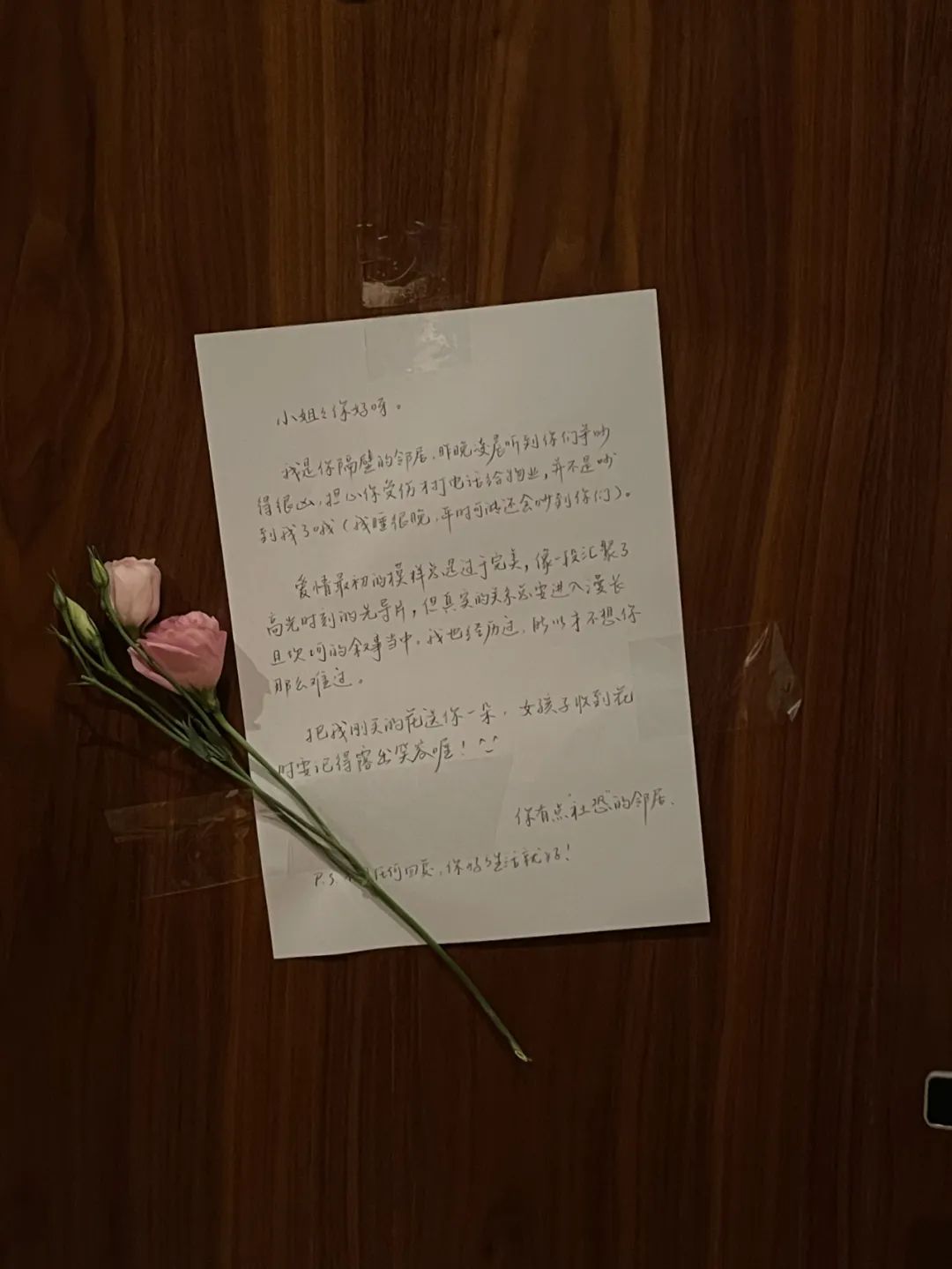

前几天工作到凌晨,听到隔壁男女在争吵,起初只是互相抱怨。渐渐地听到咆哮声、摔东西的声音和女孩崩溃的大哭声。我担心女孩的安全,打电话叫物业来处理。物业走后,隔壁安静了,后来只隐约听得到她的抽泣。

深夜我想了很多:疫情极大地动摇我们的生活和精神状态,一些人或亲密关系会随之波动、破碎。也有人会在这种全人类共同的困境面前,意外地生出很多共情。

我想如果自己是她,这时候应该渴望被安慰。我写了张纸条,摘了支刚买的洋桔梗,溜到隔壁门口,把花和纸条贴在门上。怕尴尬,纸条上特意嘱咐了“不需要任何形式的回应”。

第二天出门时,看到花不见了,不知她是否看到。那之后我每早听广播时会下意识调小声音。在人类共同面对的疫情前,我觉得有些事,比如一定要和邻居争个是非对错没那么重要。

异地的奶奶

那天睡过了,没去做核酸,邻居奶奶和楼组长狂敲我的门。我开门时,楼组长对奶奶说,“我就说嘛,年轻人,肯定是起晚了。”

原来是奶奶看我没去做核酸,以为我在家出了什么事。见到我她放心了,热情地让我去她家盛碗粥喝。

封控前,我朝九晚六地上下班,奶奶70多岁,独居。作息对不上,我们甚至没碰见过。封控后,奶奶小心翼翼地敲门请教我如何使用健康云,我们才第一次见面。

后来楼里团购、扫随申码,奶奶请教我如何操作,连连道谢到我不好意思。后来我给她送团的水果、蔬菜、牛奶,听说我不会做饭,她家里做了馒头、大排面,就喊我去盛。有时楼下志愿者通知领抗原试剂,我在家听着音乐办公没听到,奶奶就顺手帮我取上来。

每次互送东西,奶奶都要跟我说,“你们(年轻人)来上海工作很辛苦,父母肯定担心,我们能帮就帮。”这些琐碎日常里的互助,我觉得她几乎把我当作自己的孙女一样对待,很温暖。

在小区住了十年,除了对门的邻居,我基本不认识其他人。

小区封控后,我参加志愿服务,和另外6个志愿者建了群。晚上群里聊疫情时,有个阿姐提到,今天其实是楼长生日。我说那要来点仪式感,拿了一小块冷冻的蛋糕、一支蜡烛,给她送到8楼。两人戴着口罩和手套激动地聊了好几分钟。

回到家,我在群里发起视频通话。蛋糕实在太小了,但楼长还是挨个切蛋糕,让我们云“吃完”。

一些投喂

三月威海封控期间,我迎来25岁生日,发了条朋友圈:大家都说大米饭对我不好,可我心中还是对它充满念想,最好要配酸甜口的西红柿炒鸡蛋。

当时我住在公司宿舍,宿舍没有锅和冰箱,我一连吃了十几天泡面。疫情前,我偶然碰到楼上的姐姐和别人吵架,劝架时加上微信,但之后没有多聊。知道我不会做饭,没锅没碗,她连续投喂了我炸蘑菇、炸刀鱼、米饭。那条朋友圈被她看到,她特意做了西红柿炒鸡蛋送上门。

小区里挺多在沪工作的外籍人员。封控前,我们的业主群很不活跃。封控后,为团购物资,我们新建了居民群。群里有几位日籍居民,热心的邻居会写成日语告诉他们团购情况,日本邻居的中文水平不错,也打中文回复。这样就出现了“中国人打外文、外国人打中文”的现象,大家都站在对方的角度考虑。小时候,我住在分配的公房里,邻居共用厨房,聊个天、借个柴米油盐很常见。夏夜流行室外乘凉,我抱个西瓜、搬个躺椅,跟爷爷奶奶出去坐着,院子里的其他邻居也会出来吹风,这算是邻里social夜生活了。那天,一个邻居在群里组织云酒会,我们在线上为自己干杯,为上海加油。我感觉夏夜乘凉活动以另外一种形式复活了。 雅俊 上海

小时候

长春封控一个多月,都是在家订蔬菜包水果包。物资送到,小区楼下有人拿着喇叭喊“301”,我立刻开窗,对楼下喊“知道了马上下去”。喊话这种古老的交流方式,让我想起小时候住在大院里,我在邻居家玩,妈妈做完饭、站在院里喊“XX回家吃饭”那个味儿。

阿晶 长春

电梯社交

租的房子里冰箱很小,封控期间团购了太多东西,塞不下,又不能让买的肉坏掉,我就到居民群求助,谁家有大冰箱帮我放物资。群里有很多人回应,我后来放在了一个拥有冷冻柜的大哥那里,除了我,他还帮别人存了。我们存东西,不能见面,都是把东西放在电梯,让电梯送到指定的楼层。我去放东西的时候,看到电梯里很多邻居换的菜、牛奶等。一栋楼的交流,就在这上上下下的电梯之中。

auden 上海

破冰

住在一楼的我,总被高空掉下来的垃圾惹怒,觉得楼里的邻居素质低下。住了十年左右,我从没加业主群,不想与邻里社交。为了及时收到小区关于封控隔离的通知,今年三月我才加了本楼栋封控群。楼里有户老人家密接,但连着几天都是阴性,大家都没有排斥他们,反而帮他们联系社区,或者打12345,希望他们居家隔离就行,保供物资没及时发放过来时,有多余的菜,也有人给他们送去。隔壁楼栋也出现了密接,但因为隔离的事闹到把群解散了。可能因为对比,我突然意识到,有些邻居虽然有些小毛病,但能在这种生死面前有最根本的善良,就很难得了。我也开始在群里和邻居交流。在封控结束后,还看到有热心邻居拍下垃圾的照片,群里一群人像福尔摩斯似的,在分析到底是谁乱丢垃圾。有了这种监督,相信高空丢垃圾的问题也会迎刃而解。 曦曦 常州

摩擦,也是一种日常

噪音

小区封控,楼里的老头老太不能下小区,清晨五六点就跑到天台咚咚地锻炼,住在顶楼的我们早上常在睡梦中被吵醒。而一个多月前,楼下的邻居来敲我门,隔着防盗门控诉我孩子练习架子鼓吵到他俩孩子上网课。我孩子学习架子鼓已经一年半,每天都要练习,否则手会生。我们努力最大程度地减少对邻里打扰,特意选择在白天临近中午时段练习,而且门窗紧闭。放在以前,白天大家都不在家,不会有这个问题,但现在因疫情封控,大人小孩都在家,就有了矛盾。楼里所有人的活动空间都被局限在一栋大楼中,难免引起摩擦。总之与邻里的关系是更差了。烟是不是必需品?

封了一个礼拜时,我被迫断烟30天左右,我是做银行中后台工作的,居家办公,很多数据处理工作必须手工,无法依赖系统,这个时候头痛、头闷,又没有烟,就很烦躁,多次夜里3、4点睡不着,如果吃褪黑素还无法强制入眠,会有戒烟时的戒断反应:口肝、心慌、精神亢奋。我们能团的物资有限,都是菜、肉一类所谓生活必需品。有天,大群里一条团烟的信息转到我们楼栋的小群。作为7、8年的烟民,我和楼里另外3户人家报名参与团烟。群里有位大爷发话了,说烟、可乐、咖啡这类,能不囤就不囤,没有必要增加志愿者的负担。还有一些人,说了些比较激烈的话。似乎很难在群里和邻居解释清楚,对于烟民来说,烟是一种刚需,它跟菜、肉、蛋是同等的。我们烟民也理解志愿者的辛苦,但真的不希望听到“这个时候还抽烟”或者叫我们“去 X”的声音。 织金 上海

4月1日那天,听到门外有个老婆婆很激动跟物业嚷嚷,大概是没吃的了。我想到自己有多余的食物,就想送给他们。那个时候要求足不出户,拿外卖和扔垃圾都是放门口,由工作人员帮忙处理。我把吐司和酸奶放门口,怕被当垃圾扔掉,就通知物业来取。过了十分钟,我内心又变得迟疑,发了消息跟物业解释:这个吐司是我在正规超市网购的、是密封好的、我自己吃的另一包也没问题。那时候浦东物资很紧张,我隐约担心自己被误解:大家都朝不保夕而我还能提供额外的吐司,是不是有点“显山露水”、有点反常? 另外,我也刚搬来没多久,跟邻居不是很熟,之前短暂的6天“自由时光”中,我在公寓里遇到过行为怪异的男子,让我对这个新环境还是有防备心的。无论疫情还是邻里,我都感到不安。我只能在这种不安中,小心翼翼做一点好事。震楼器

西安封控一结束,楼下邻居就买了震楼器和音响“对付”我们,只要孩子发出声音她就开始震。这次疫情,我们邻里关系变得极差。隔离期间,丈夫出差。我带着四岁的女儿和一岁半的儿子生活,孩子们每天下午一点到三点午睡,睡醒来就是玩儿,满屋跑。我想着孩子隔离在家无法出去,也不能太压抑,一开始也没咋限制。楼下邻居也有个两岁多的孩子,下午五点多睡觉。每天四点半,楼下的妈妈就给我发信息,让我孩子别跑。那段时间,我也挺苦恼,家里我爸妈都在,但孩子基本是我自己看。每天忙着团购、照顾两个孩子饮食起居,我也很累。四岁左右的孩子精力特别旺盛,一岁半的孩子又不会说话,不能明白大人的话,高兴就跑起来,我很难控制得了。期间我为了表示歉意,给楼下家宝宝送了我自己做的面包和纸杯蛋糕,还是于事无补。有一次邻居跑上来说,让我家孩子别吵了,她白天没睡过整觉,神经衰弱了,我想她可能心态也变差了。封控结束了,关系似乎也很难回暖。有次半夜十一点,家人都睡下,不知哪个邻居家发出比较响的声音,她可能以为是我家,又开始了“反击”,我则用擀面杖敲了几下地面作为回应。我也想过搬家,但经济不允许,先生叫我不要计较,没必要为这种小事折腾。 飞鱼 西安

问候

解封后,福田所有小区要进行白名单管理,原则上只能刷健康码进自己的楼。我们志愿者团队几个人在不同楼栋,就约好在公共区域交换礼物:潮汕大哥送小青柑,东北大哥做打卤面,我包饺子……每个人拿自己的碗筷来盛。

3月深圳封控,我加入小区志愿者团队,十几个伙伴一起艰难抗疫的情谊,在封控结束后也很难忘怀。我觉得自己在小区多了十来个亲友。

这个2300多户的小区,年轻租户多,流动性大。过去五年,我了解邻居的方式,是看往来的搬家公司、装修工、清洁阿姨。日常在电梯相遇,都是低头玩手机。

但今天在电梯偶遇一位楼上的志愿者大哥,他热情地招呼我,“现在顺利返工了吗?”

Iris 深圳

线上与线下

跨年前,整个小区只有我们楼被封。看到别人晒火锅料和零食,我们楼的人开玩笑说找个别楼的对象,让对象去代购。小区租户多是附近软件城的打工人,聊这个可就来劲儿了。怕在大群口嗨影响别人,我们私下拉了小群。群里发生了蛮多趣事。疫情期间,很多通知都是用大喇叭在楼下喊,喊话的工作人员说的是陕西话,外地租户听不懂,高层住户听不到,我们就在群里“翻译”。有次工作人员喊“赶紧上楼”,群里猜半天,答案分别有:赶紧下楼、感谢三楼、买面夹馍。我是去年六月底搬到这里,小区里一个人也不认识。但封控后,在这个群结识许多神秘网友。说神秘,是因为线下不见面,即便在电梯遇到也不认识。我们在群里交流公司招聘、吐槽房东涨价、比较核酸排队进度……对社恐来说,这种线上冲浪交流更自在,如果线下见面可能会很尴尬。群里有人开玩笑说,谁做饭好吃去谁家蹭饭,但并没有行动过,可能都是社恐吧。 肉肉 西安

三月中封控的时候,家里剩我们娘仨。第一天带着两个孩子下楼做核酸,孩子小不配合戴口罩,我很苦恼。邻居来敲门,说她们已经做完核酸,帮我看小宝,让我带老大去,我真的眼泪都要掉下来。核酸做完后,邻居还让我先做饭。那时先生出差在外,我很久没这么轻松做过一顿饭了。

之后每到做核酸或者饭点,对门邻居就来把小宝抱走,或在我家陪她玩。另外的宝妈邻居会做南瓜饼分给我们。从此我们开始互相分享:今天我做小松饼,明天她做小蒸糕。疫情期间,因为有邻居,反而过得充实。

封控后没有外卖,我一天得为自己和两个孩子做五顿饭,每天一睁眼就得想做饭的事。生完二胎,我整天在家围着孩子没有社交。这些苦衷无处发泄,我一哭孩子就跟着哭。妈妈去世后,我没有可以撒娇的人了。直到疫情后,我才变得更舒心,因为能跟邻居敞开心扉地聊。

现在,对门的邻居会常常过来串门。我们相约遛娃、买菜,还想两人一起去运动。孩子们的玩具也是交换玩。前天我的小姑娘学会叫“哥哥”了,现在天天指着邻居家的门喊“哥哥”。

下半年我们要搬去我先生工作的城市了,我舍不得这里的理由,又多一个。

阿辰 兰州

舍友

2020年2月9日,疫情刚爆发,我回北京准备工作,被要求居家隔离七天。我是屋里第一个回的,之后每有人回来,整个房间的隔离期要新增14天。到后来,公司也去不成,大家都被迫居家办公。疫情前,房东给客厅、饭厅打了三个隔断,六户人家,共用一个卫生间,摩擦很多。开始,我们没有明确的卫生轮值机制。有个男生喝多了吐在洗手池没有收拾,第二天大家在群里骂起来;房间隔音差,一对情侣吵架,另外的姐妹受不了去敲门,双方杠上了,我们只好去拉架,非常头疼。居家隔离那段时间,大家出于对彼此安全的考虑,必须得团结了。我们在群里面约法三章:外地返京的要报备、外出取菜的要喷酒精、轮值卫生的要用消毒水擦洗……隔壁的情侣下楼拿快递也会顺便把我的东西拿回来,我取外卖时也会特意看其他人的东西。但彼此刚变得熟络,房东就说房子不租了,让我们到期搬走。后来,我和隔壁屋的姐妹一起出去整租。直至今日,我搬了三次家,舍友还是当时的舍友。 狗子麻 北京